코로나19의 전 세계적 확산으로 2020년 3월 12일 WHO에서 펜데믹을 선언하자 투자자들의 투자심리불안이 심화되며 미국, 유럽을 비롯하여 한국 증시가 폭락하였다.

이틀 연이은 급락에 대한 방어로 금융위원회는 사이드카와 서킷브레이커가 동시에 발효하는 한편 내주(3월 26일)부터 6개월간 공매도를 규제하겠다고 밝혔다.

그런데 사이드카는 뭐고 서킷브레이커는 뭐지? 이름만 다르고 같은 거 아닌가? 하는 분들을 위해 관련 용어를 살펴봅니다.

사이드카 [ sidecar ]

요약 선물시장이 급변할 경우 현물시장에 대한 영향을 최소화함으로써 현물시장을 안정적으로 운용하기 위해 도입한 프로그램 매매호가 관리제도.

프로그램 매매호가 관리제도의 일종으로, 주식시장에서 주가의 등락폭이 갑자기 커질 경우 시장에 미치는 영향을 완화하기 위해 주식매매를 일시 정지시키는 제도인 서킷브레이커(circuit breaker)와 유사한 개념이다.

한국에서는 주가지수 선물시장을 개설하면서 도입하였는데, 선물가격이 전일종가 대비 5% 이상(코스닥은 6% 이상) 상승 또는 하락해 1분간 지속될 때 발동하며, 일단 발동되면 발동시부터 주식시장 프로그램 매매호가의 효력이 5분간 정지된다.

그러나 5분이 지나면 자동적으로 해제되어 매매 체결이 재개되고, 주식시장의 후장 매매 종료 40분 전(14시 50분) 이후에는 발동할 수 없으며, 또 1일 1회에 한해서만 발동할 수 있도록 되어 있다.

(두산백과)

서킷브레이커(circuit breaker)

주식시장의 일시적인 매매 거래 중단 제도를 일컫는다. 코스피나 코스닥지수가 전일 대비 10% 이상 폭락한 상태가 1분간 지속하는 경우 서킷브레이커가 발동된다.

주가가 일정 수준 이상 급락하는 경우 투자자들에게 냉정한 투자 판단 시간을 제공하기 위해 시장에서의 모든 매매 거래를 일시적으로 중단하는 제도를 말한다. 1987년 10월 뉴욕 증시가 대폭락한 '블랙먼데이' 이후 주식 시장의 붕괴를 막기 위해 처음 도입되었고, 우리나라에서는 1998년 12월 7일부터 도입 실시 중이다.

매매 거래 중단 요건은 주가지수가 직전 거래일의 종가보다 8%(1단계), 15%(2단계), 20%(3단계) 이상 하락한 경우 매매 거래 중단의 발동을 예고할 수 있다. 이 상태가 1분간 지속되는 경우 주식 시장의 모든 종목의 매매 거래를 중단하게 된다.

1·2단계 매매 거래 중단이 발동되면 20분 동안 시장 내 호가 접수와 채권 시장을 제외한 현물 시장과 연계된 선물·옵션 시장도 호가 접수 및 매매 거래를 중단한다. 매매 거래 중단 시간 중에는 신규 호가의 제출은 불가능하나 매매 거래 중단 전 접수한 호가에 대해 취소 주문을 제출하는 것은 가능하다. 3단계 매매 거래 중단이 발동되면 취소 호가를 포함한 모든 호가 접수가 불가능하며, 유가증권 시장의 모든 매매 거래를 종료하게 된다. 3단계 매매 거래 중단은 40분 전 이후에도 발동이 가능하다.

각 단계별로 1일 1회로 매매 거래 중단의 발동 횟수를 제한하며, 1·2단계의 경우 장 종료 40분 전 이후에는 중단하지 않는다. 단 3단계의 경우 매매 거래 중단은 장 종료 40분 이후에도 발동이 가능하다.

서킷브레이커 (시사상식사전, pmg 지식엔진연구소)

공매도(空賣渡, short stock selling)

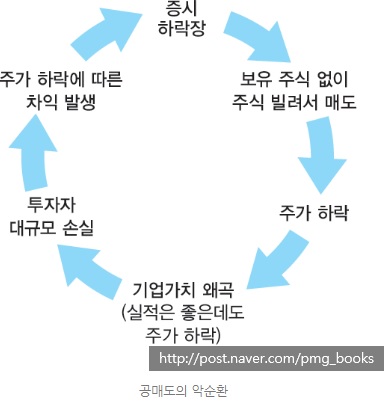

특정 종목의 주가가 하락할 것으로 예상되면 해당 주식을 보유하고 있지 않은 상태에서 주식을 빌려 매도 주문을 내는 투자 전략이다. 주로 초단기 매매차익을 노리는 데 사용되는 기법이다. 향후 주가가 떨어지면 해당 주식을 싼 값에 사 결제일 안에 매입자에게 돌려주는 방법으로 시세차익을 챙긴다. 공매도는 주식시장에 유동성을 공급하는 반면 시장 질서를 교란시키고 불공정거래 수단으로 악용되기도 한다.

주식시장에서 공매도란 향후 주가가 하락할 것으로 예상되는 종목의 주식을 빌려서 매도(주식을 파는 것)한 뒤 실제로 주가가 하락하면 싼값에 되사들여(쇼트커버링) 빌린 주식을 갚음으로써 차익을 얻는 매매기법이다. 예를 들어 A종목 주가가 1만 원이고 주가하락이 예상되는 경우, 이때 A종목 주식을 갖고 있지 않더라도 일단 1만 원에 공매도 주문을 낸다. 그리고 실제 주가가 8,000원으로 하락했을 때 A종목을 다시 사서 2,000원의 시세차익을 챙기는 것이다. 이처럼 공매도는 하락장에서 수익을 내기 위한 투자기법이다.

주식 공매도는 특정 주식의 가격이 단기적으로 과도하게 상승할 경우, 매도 주문을 증가시켜 주가를 정상 수준으로 되돌리는 등 증권시장의 유동성을 높이는 역할을 한다. 반면에 주식 공매도는 증권시장에서 시세조종과 채무불이행을 유발할 수 있다. 예를 들어 주식을 공매도한 후에 투자자는 주가 하락을 유도하기 위해 부정적 소문을 유포하거나 관계자는 부정적 기업보고서를 작성할 가능성이 있다. 또한 투자자의 예상과 달리 주식을 공매도한 후에 주가가 급등하면 손실부담이 증가해 빌린 주식을 제때 돌려주지 못하는 결제불이행이 발생할 수 있다.

차입 공매도와 무차입 공매도

공매도는 차입(借入, 돈이나 물품 따위를 외부에서 꾸어 들임)이 확정된 타인의 주식, 채권 등 유가증권을 빌려 매도하는 차입 공매도(covered short selling)와 현재 유가증권을 보유하지 않은 상태에서 미리 파는 무차입 공매도(naked short selling)로 구분된다. 우리나라에서 기관투자자의 차입 공매도는 1996년 9월, 외국인투자자의 차입 공매도는 1998년 7월부터 각각 허용되었다. 그러나 무차입 공매도는 2000년 4월에 공매도한 주식이 결제되지 않는 사태가 발생하면서 금지되고 있다.

한편, 우리나라의 경우 빌려서 매도한 주식을 결제일 전에 원래 주인에게 되갚아야 하는데, 이를 위해 해당 종목을 재매수하는 것을 공매도 재매수(short covering)라고 한다. 공매도 재매수는 주식시장의 하락장세가 일단락되고 반등장세가 예상될 때 차익실현이나 손절매 전략으로 활용된다.

우리나라 공매도 제도의 변천

우리나라에서 주식 공매도는 1969년 2월 신용융자제도가 도입되면서 가능해졌고, 이후 1996년 9월 상장종목에 대한 금융기관 간 유가증권 대차제도가 허용되면서부터 활발해졌다. 그러나 2008년 금융위기 직전에 외국인 공매도가 전체 물량의 90%를 넘어 공매도 거래대금만 33조 원을 넘게 되었다. 외국인들은 연기금이나 예탁결제원에서 대량으로 주식을 빌린 다음 이를 바탕으로 공매도 주문을 냈던 것이다. 결국 금융당국은 금융위기 직후인 2008년 10월부터 2013년 11월까지 5년간 금융주에 대한 공매도를 전면 금지했고, 비금융주에 대한 공매도는 글로벌 금융위기 당시 8개월, 유럽 재정위기 당시 3개월 간 전면 금지했다. 모든 종류의 공매도를 금지했다.

공매도 (시사상식사전, pmg 지식엔진연구소)

'경제금융상식|회사정보' 카테고리의 다른 글

| 풍요 안동수의 기똥찬 책 한 권 <구글 애드센스로 돈 벌기> 목차 및 대략적 내용 소개 (0) | 2020.03.20 |

|---|---|

| 토마 피케티의 21세기 자본론과 부의 불균형 (0) | 2020.03.20 |

| 아직 해결 안 난 키코(KIKO)사태 - 분쟁의 현주소와 시사점 (0) | 2020.03.16 |

| 카카오뱅크 신용점수 올리는 방법 (0) | 2020.03.16 |

| 초국적 기업과 다국적 기업 (0) | 2020.03.15 |